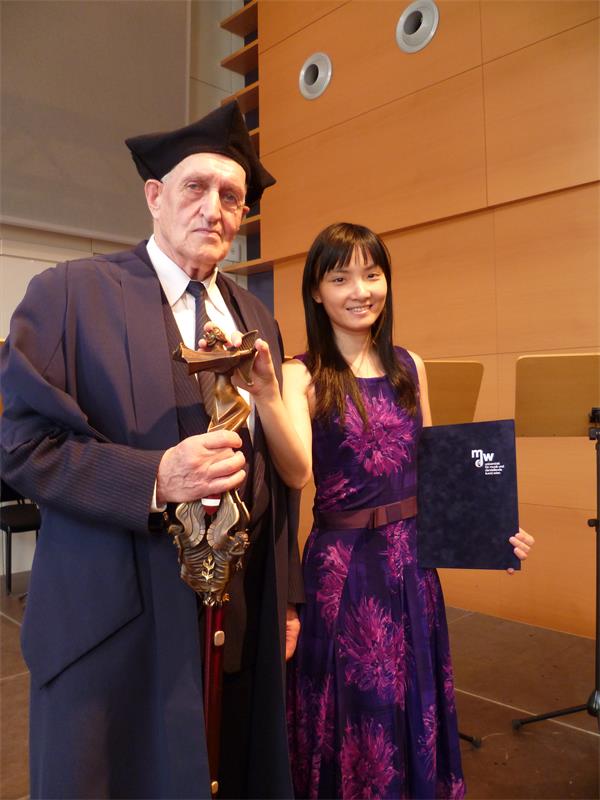

(指挥家黄芹)

黄芹是维也纳青年指挥家,在维也纳留学十多年,站在音乐世界最巅峰的盛典中,她最初没有想到:有一天自己会成为一个指挥家。

从中国到维也纳8000公里,坐飞机20多个小时,一张5000元的机票。

山长水远的距离,并不能阻隔黄芹的脚步。

2002年,年仅20岁的黄芹揣着5000美金独自来到维也纳。

“指挥家”黄芹在维也纳

初次见到黄芹老师是在广州一个炎热的午后,她来到乐度接受采访。一席樱桃红长裙,过耳短发,背着卡其色挎包,踩着黑色高跟鞋,整个人瘦削白皙,嘴角带笑,看起来和现在的90后无异,难以相信她已在维也纳求学十多年,成为维也纳superar童声合唱团的指挥。

黄芹告诉记者,在维也纳她的一天通常是这样过的:早上9:00—12:00去合唱团排练,与superar合唱团的“小魔怪”们集训,中午去吃个意粉或味道不正宗的中式快餐,小睡一会,下午14:30—16:00继续排练 ,晚上19:00—21:30会接一些私活,给维也纳21区合唱团或一些大学生上合唱课,21:30下课后通常还要备课。满满的行程表使日子变得忙碌、充实、简单,她很享受这种状态。

(黄芹在和superar童声合唱团集训)

今年暑假7月7日,黄芹买了机票,从维也纳飞回广州,参加内地、及港澳台的合唱团文化交流活动,不论是媒体还是其他艺术家,都称呼黄芹为青年指挥家。虽然不论作曲还是指挥,黄芹早已在维也纳获过无数奖项和美誉,但“指挥家”这个光环对她来说,仍是始料未及的。即使放在7年前,已经踏入维也纳深造数年,黄芹也没想到,有一天,自己会成为一个指挥家。

借5000美金飞往“艺术殿堂”

黄芹从小就有艺术天赋,1年级在广州东山区少年宫学习舞蹈,三年级被老师发现她音准不错,就把她选进了小云雀合唱团,跟随徐瑞祺指挥和李明信指挥遨游合唱的海洋。除此,黄芹也弹得一手好琴,初、高中时校内只要有她去参加的钢琴比赛,第一名都是她包揽。一边在学校上课,一边弹琴,一边参加合唱团的状态持续到她18岁。

高考后,黄芹考进星海音乐学院,专心修习“音乐学”。一年后的2002年,奥地利的舒伯特音乐学院和海顿音乐学院同时来星海招生,黄芹抱着试一试的心态报考了舒伯特音乐学院的声乐和钢琴。不久,她就接到了舒伯特音乐学院的录取通知。

“这无疑是巨大的喜讯,能到世界的艺术殿堂中去,是多少音乐人梦寐以求的呀!”回想当初,黄芹语气里仍有一股对维也纳的渴望。

可黄芹的父亲并不支持,毕竟,黄芹是家里独生女,很希望她能留在父母身边成长,父亲也难以想像一个女孩在国外独自生存,遭遇多大困难。况且留学的费用对于并不富裕的家庭来说,是一个沉重的负担。

黄芹追求音乐的梦想很执着,给家里的态度就是非去不可,至于不支持的父亲,她也不硬来,就想着慢慢用诚意打动他。有留学背景的堂姐不忍心黄芹好不容易考上的留学机会溜掉,就借了5000美金给黄芹去维也纳留学。

2002年3月4日,黄芹抵达世界“艺术殿堂”——维也纳。

或许是那天的心情很好,即使刚经过几十小时的奔波,从几千英尺的高空着地,黄芹依旧在当天拍了一张照,照片中的她身着紫色毛衣和浆洗得笔挺的牛仔裤,坐在小床上,双手撑着膝盖冲着镜头笑,地上放着黑色的行李包。

德语、课程和生活

隔着8000公里的距离想象艺术殿堂,可以是唯美的、浪漫的、高雅的。但在这里生活下去,首先要面临的是与人沟通和温饱的问题。

初到维也纳,不论生活习惯、饮食、还是语言,黄芹都极不适应。可以将就着吃,将就着住,但是语言不通就要将就着上课,这违背了黄芹来维也纳进修的初衷。在学校的德语基础班学了半年才学会“你好”、“谢谢”、“再见”这些基本用语的黄芹,果断向朋友求助,通过介绍进入一个德语提高班,慢慢把德语学会。

因为国籍肤色的不同,黄芹在维也纳也遭遇过歧视。庆幸的是欧洲人属于外冷内热的,当她慢慢和周围的同学、老师熟悉,诚恳的态度获得大家的认同,努力学习的坚持和一定的音乐天赋也“镇住”了这群“外国人”,这些外冷内热的人们脱下冰冷的面具,热情真诚对待黄芹。如今,很多当地人成了黄芹的朋友、家人。

主动学习是黄芹在维也纳学会的,她从不认为到国外念书,自己买个菜、做个饭、洗个衣,一个人住就是独立了。真正的独立是在思想和思维上。

上钢琴课,老师喜欢在课程结束后问:还有什么问题吗?黄芹觉得很奇怪,不是课上都讲了吗,怎么会有问题。持续几堂课这样后,黄芹开始不安。晚上睡觉前,她努力想出一个问题,要到第二天的钢琴课上问。第一次提问过后,渐渐有了第二次、第三次。后来的钢琴课演变成老师讲半节课,黄芹问半节课。

到舒伯特音乐学院学习一年后,黄芹想进入更高的学府——报考维也纳国立音乐与艺术造型大学(Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 以下简称“国立大学”)。于是她开始进行 “大撒网”式的报考,把想学的科目都报了,以便为之后的求学寻找最适合自己的课程。这一次大撒网,是后来捕获大鱼的绝佳准备。

(2005年,黄芹在维也纳市中心公园前)

从打“散工”到“钢琴伴奏”

到维也纳求学一年后,黄芹的5000美金教育资金花光了。怎么生存下去,是一个问题。严歌苓说过:人活在世上有两种状态,一种是生存,一种是生活。那段求生存的时间对黄芹来说很难熬,当初来留学时,就打算自己挣生活费,按当初家里的说法,在维也纳如果不能自给自足,就打电话叫堂姐给她寄一张机票,回国。但那时,黄芹已经同时考上维也纳市立音乐学院(Konservatorium Wien 以下简称“市立大学”)与国立大学,她的音乐道路还很长,不想中途放弃。所以,黄芹一边努力每学期都拿到全额奖学金抵免学费,一边打工,赚取生活费。然而维也纳明令禁止留学生边打工边读书,黄芹只得到一些肯请留学生的地方打 “散工”。

到华人餐馆去倒果汁,去路边发传单,在商场做食物促销员……为了赚生活费,黄芹做过很多兼职。一天过后,往往腰酸背痛。这种半工读的状态持续了大半年,跟随生活费而来的还有过劳受损的健康和下滑的成绩。黄芹深刻认识到,打工和艺术不能并行,要想方法找既适合课程,又能赚钱的兼职。于是黄芹印了很多小广告在大学里面粘贴,说自己可以教授钢琴,有兴趣的私聊。一开始仅招募到一两个学生,教学效果获得学生们的肯定后,来找黄芹授课的学生越来越多。这些打工收入支持着黄芹同时在市立大学和国立大学学习。

一天,黄芹还在教学生弹钢琴,接到了一个电话,是当时维也纳16区合唱团团长,看到她的小广告问:你会教钢琴,应该也会弹钢琴吧,不如来给合唱团做钢琴伴奏。

于是黄芹在维也纳迎来第一份与合唱有关的工作。生活开支的难题,随着奥地利政府政策的放宽和工作经验的积累迎刃而解。

(黄芹在指挥维也纳大学交响乐团和合唱团)

人生第一支指挥棒

黄芹认为自己是幸运的,因为总会在人生需要转折的时候遇到贵人。

第一个贵人是舒伯特音乐学院的Stefan Kallin 教授。当时黄芹学的是钢琴和声乐,Stefan Kallin教授是钢琴系主任。他跟黄芹说:一听你弹钢琴就觉得你跟别人不一样,有作曲和指挥的天赋。他鼓励黄芹去考国立大学的作曲和指挥。Stefan Kallin教授帮忙修改了黄芹作的第一首曲子,也送给黄芹人生中第一支指挥棒。这很大程度上帮助了黄芹同时考上维也纳市立大学与国立大学。

第二个贵人是Alois Glassner 教授,当时黄芹在国立大学同时修读作曲和钢琴音乐教育两个专业,这位教授辅导黄芹合唱指挥的科目。Alois Glassner 教授第一次看黄芹指挥就说黄芹天生应该做指挥。可当时黄芹考的指挥还没有出录取结果,她便没有往这方面发展。但Alois Glassner 教授在她的耳边坚持不懈叨念了3年。他告诉黄芹,一次没考上不算什么,可以第二次报考,反正多考一次,没什么损失。

渐渐地,钢琴、合唱、作曲都不能满足黄芹。

2008年,黄芹正式就读于维也纳国立大学的指挥系。小时候在小云雀合唱团学习的经历在那时显得弥足珍贵。在合唱团待的那段日子,为黄芹学习指挥尤其是合唱指挥,带来了巨大的优势。不论是合唱团的结构还是合唱的流程、训练,黄芹都了熟于心。

对黄芹而言,在维也纳最开心的事就是遇到很多贵人帮助她成长,“还有就是在欧洲,在维也纳这块艺术的土壤里,我竟然能如鱼得水。”

(黄芹维也维也纳国立音乐与艺术造型大学毕业照)

指挥就像“脱光”的人站在台上

(黄芹在指挥superar童声合唱团演出)

“生活的每一步都有它的深意,艺术的路不那么好走。会有崎岖会有弯路,但终会抵达。就努力走下去吧。就像当初没想到会留学,没想到自己会学指挥一样。”黄芹对如今女指挥家的身份看成是生活的安排。

苏格拉底说:当你全心全意去做一件事的时候,快乐将不期而至。这或许就是对黄芹最贴切的形容。

奥地利指挥家卡拉扬认为指挥是一种神秘的体验,进入佳境时,会完全忘记自己是在做什么。对黄芹而言,指挥是一种灵魂的交流。一个指挥跟合唱团的关系,就是磁和铁的关系,你是什么样的磁,就会吸引什么样的铁。

“指挥,就像一个脱光衣服的人站在台上。”黄芹觉得指挥不仅是合唱团的统筹,也在接受听众和合唱团的监督,跟一个脱光衣服的人并无两样。对此次表演有没有信心,有没有练习得很好,合唱团的成员能感觉得到,观众也看得到。指挥就是一个合唱团的统筹,要在登台表演前一天设想第二天发生的情况,包括合唱时指挥的强弱、力度和肢体情感的表达。

当指挥并不如台前那么风光,大多时候指挥是很苦闷的。黄芹在做合唱团指挥的大部分时间是一个人练习,平时可能跟合唱团练习两三个小时,登台表演一个小时。但是平时在家,黄芹往往要练十几个小时。维也纳国立大学指挥系的总谱视奏教授跟黄芹说过:一个指挥的知识面应该是整个乐队(合唱团)的总和,这样才能让大家服你。所以,黄芹平时尽可能地最有效利用下课的时间,不断地学习、学习、再学习。

“维也纳是我第二故乡”

到维也纳一年后的冬天,黄芹第一次从维也纳飞回广州。

因为忙着学语言,学音乐,迎接新的挑战,开始时黄芹并没有很想家。只有当生病难过时,想念才会涌现。开始几年,回家的频率是两三年一次。3年后,在维也纳的生活稳定下来,想念得以挣脱生存的牢笼,愈加强烈。此后回广州变为一年一次。

(黄芹在弹钢琴)

“父母在那边,自己在这边”的状态持续到现在,黄芹依然没有改变。“这不仅是我一个人面临的问题,也是一代人面临的问题。很多留学生都对把父母接来国外生活有顾虑。我现在因为还没有成家,个人生活状态没完全稳定,也受当地法律的限制,暂时无法把父母接来维也纳,就暂时让二老生活在他们所熟悉的广州,和亲戚朋友们在一起吧。”

至于未来,“把它交给命运来安排吧。我会以我个人的方式,尽全力对父母尽孝道的。”

2013年,黄芹加入了维也纳男童旗下的“Superar”国家教育协会并担任其童声合唱指挥。做着自己喜欢的工作并挣到一份稳定的收入,黄芹开始渐渐喜欢维也纳,喜欢“superar”。 在合唱团,黄芹能表达最真实的自己,维也纳自由的社会环境和人文环境都强烈地吸引着黄芹,而这在国内是有所限制的。黄芹很感激在维也纳自己能学会独立,找到最真实的自己,让她的心灵释放。而且13年的求学生涯也让黄芹在维也纳当地拥有很好的朋友,如同家人。

心安即归处,维也纳成了黄芹心目中的第二故乡。

“那您什么时候回维也纳?”

“8月31日的飞机。在回广州时,我已经买好了返程的票。”

“我已经嫁给了音乐”

工作以后,黄芹10个月待在维也纳,2个月待在广州。寒暑假黄芹都会回广州参加一些合唱交流活动。给国内合唱团的小伙伴们讲课,把维也纳先进的教学理念回来。若有国内的合唱团到维也纳来,黄芹就利用当地资源,让他们与当地的合唱团一起交流演绎,做一种民间的面对面交流。

记者:“对于家庭和工作,接下来几年您有什么打算吗?”

黄芹笑道:“找个人嫁了……开玩笑的。我已经嫁给了音乐,不会寂寞了。相信一切自有安排,随遇而安就好,不想因为世俗利益或年龄压力去做“交易式婚姻”。接下来几年,应该是想取得一些突破,去美国和北欧各国看看,开阔眼界。当然,带一支按自己理念组成的合唱团回国演唱、交流,多写些合唱作品,是我努力的方向,也是我未来3—5年的目标。”

(黄芹和其组建的维也纳国际交流室内乐合唱团的团员们)

“你最想对现在要出国读音乐深造的孩子说什么?”

黄芹想了会,回答:“要努力,要尝试,不要放弃,不去试,你怎么知道自己行不行。

还有学艺术也不一定非得获得什么奖项,成功。在学习艺术的过程中,享受艺术带来的快乐才是最重要的。”